2013年。アメリカ。"ENOUGH SAID". ボディセラピストのエヴァは離婚して娘のエレンと二人暮らしだったが、娘は大学進学で遠くに旅立つことになる。エヴァと娘のエレンとのエピソードにも見どころが多く、母と娘との確執が細やかに描かれている。 エヴァはパーティーで知り合ったバツイチのアルバートとデートするようになる。エヴァとアルバートとが互いに惹かれあっていくさまが不自然でなく描かれているところが見事だった。 娘のエレンは母親と一定の距離を保とうとしてるのに対して、エレンの友だちのクロエはエヴァになついてきて、自分の母親には言えないようなことを相談してくる。エレン役のトレイシー・フェアラウェイもクロエ役のタヴィ・ジェヴィンソンも役にはまっていて上手い。期待の新人女優の出現だ。

ニコール・ホロセフナー監督・脚本。

娘が大学に進学することになり、ひとりぼっちになることにおびえる中年女性が新しくできた恋人の男性と引き起こす騒動を描いた恋愛コメディ。

この監督の『セックス・アンド・マネー』という2006年の作品は全篇が女性同士のおしゃべりだけの会話劇でまあまあ面白かった記憶があるが、こちらもほぼ90パーセントくらいが女性同士の会話だけで成り立っていて、会話の自然で適度に生々しい感じが見どころだった。

中年の男女の出会いと、その後のつぶし合いで互いにダメになる感じから、小泉今日子と中井貴一主演のテレビドラマ、『最後から二番目の恋』を連想した。

『最後から二番目の恋』をもっとリアルにして、洗練させてかわいらしくしたらこの映画になるかも知れない。

フォックスサーチライトの映画が日本のテレビドラマに与えてきて今後も与え続ける影響の大きさについても考えさせられた。

主演の二人、ジュリア・ルイス=ドレイファスとジェームズ・ガンドルフィーニは若くも美しくもなく、映画の主演になるタイプの容姿ではない。実際にこの二人が最初に登場してきたときには、こんなに魅力の少ない俳優の出る映画を見ていて大丈夫なのかと不安に思うほどだった。

地味な中年の俳優二人をいかに輝かしいチャーミングな映画スターに仕立て上げるかがカメラや脚本や編集のリズムの腕の見せ所になっている。

主演の二人だけでなく登場人物の全員が魅力的に見えてくる後半の短いエピソードの積み重ねがこじゃれている。

IMDB

タヴィ・ジェヴィンソンはファッションブロガーとして有名な人物で欧米ではきゃりーぱみゅぱみゅ的なカリスマ的な人気者らしいが、女優としても可能性が大きそうに見える。ズーイー・デシャネルの現代版みたいにはなれるような気がする。

★ 『おとなの恋には嘘がある』

★ 『ドリンキング・バディーズ 飲み友以上、恋人未満の甘い方程式』

2013年。アメリカ。"Drinking Buddies". ケイトとルークが互いの恋人を紹介しあって、4人で別荘に休暇に出かける。別荘での楽しくなるはずだった休日が気まずい雰囲気になってしまい、4人の関係が流動的になってきたあたりから、友だちだったケイトとルークが互いを異性として意識し始めるのだろう、よくある話だ、などと思っていたら、そういう展開にはならなかったところが良かった。 ケイトがクリスにふられて、酔った勢いで会社の同僚(タイ・ウェスト)と寝てしまったことを知ったルークが不機嫌になり、自分が不機嫌になったこと自体に腹を立てるシーンの繊細な描き方から、ルークもケイトのことを友だち以上の存在として意識し始めたかに見えた。 ケイトを演じるオリヴィア・ワイルド(『トロン・レガシー』のクオラ役で知られている)の美人だけど部屋の片づけも出来ないダメ女だが、会社では気の弱い上司に頼られて男気を発揮してテキパキと動く、という単純なようで意外と複雑なキャラクターも撮影現場の雰囲気がよほど良かったのか見事に演じられていた。おおらかなようで案外心が狭い点が見えてくるところも上手だった。 アルベール・カミュを引用して会話をしたりする録音技師のクリス役のロン・リヴィングストンの文学かぶれの優柔不断男演技も好ましく感じられる。

ジョー・スワンバーグ監督・脚本・製作。

ビール工場で働くルーク(ジェイク・ジョンソン)とその恋人ジル(アナ・ケンドリック)、ケイト(オリヴィア・ワイルド)とその恋人クリス(ロン・リヴィングストン)の4人のうまくいきそうでいかない恋と友情を描いた物語。

アナ・ケンドリックの出る映画にはハズレが少ないような気がするので見てみたが、やはりそれなりに面白かった。台本なしでその場の話し合いと即興で演じられたというせりふのやりとりや出演者の表情の変化がリアルで、ジャンプカットだらけの編集もテンポが良くて興味深かった。

ラストシーンのさわやかさは感動的で、「男と女の友情は成立するのか。」というよく取り上げられるテーマに対して、「そんなの成立するにきまってるよ。」という美しいメッセージにもなっていた。

タランティーノが2013年のベスト10の第5位に選んだことで世界的に注目され隠れたヒット映画になっているようだ。

しかし、この映画を『ゼロ・グラビティ』などの大ヒット作品より上位に持ってくることには戦略的な意図がありそうに思える。この『ドリンキング・バディーズ』の次の第6位はもうすぐ日本公開になる『フランシス・ハ』というブルックリンが舞台のロマンチック・コメディで、タランティーノはこのジャンルの映画に執着しているように見える。

『映画秘宝』では必ず新作の特集が組まれるタランティーノだが、当の本人が選ぶ映画は映画秘宝とは程遠く、女性向けファッション誌のベスト10に限りなく近い(というより、現実の女性向けファッション誌よりもハードコアに女性向けファッション誌的である)のが変で面白い。

この『ドリンキング・バディーズ』の出演者やスタッフの名前を見ていると、映画業界の世代交代の波が訪れていることを実感する。

監督のジョー・スワンバーグは『V/H/Sシンドローム』というスプラッターなPOVのオムニバス・ホラー映画で日本では知られていたが、その人脈からか『キャビン・フィーバー2』のタイ・ウェスト監督が主人公の同僚で嫌味なノッポの男役で出演している。ホラー映画の新世代とも深い交流があるようだが、ジョー・スワンバーグ自身はエリック・ロメールみたいに少人数の機動力のあるスタッフで作る恋愛喜劇を目指しているようだ。

出演者のひとりのアナ・ケンドリックとは気が合うようで、今年発表された『ハッピー・クリスマス』という新作も彼女の主演なのでDVDストレートでも良いから見てみたい。

IMDB

しかし、ルークがケイトの引っ越しの手伝いをしているときに手をけがして出血したとき(出血シーンはさすがに『V/H/Sシンドローム』の監督らしく無駄に大量出血していた)、ケイトのダメな女の典型的な対応にドン引きするエピソードが素晴らしい。

ケイトのダメ女ぶりを遠目に見ながら「やってられねえぜ。」とつぶやくルークを演じるジェイク・ジョンソンはけっこう上手いな、と思ったら、『彼女はパートタイム・トラベラー』で印象深いヒロインの上司を演じていた俳優だった。

>

★ 『もらとりあむタマ子』

2013年。MUSIC ON TV/KING RECORDS. "MORATORIUM TAMAKO".

山下敦弘監督。向井康介脚本。

ウィリアム・フリードキン監督の『キラー・スナイパー』でのジュノー・テンプルの演技を見たときに「まだ若いのに、世の中にはすごい女優がいるものだ。」と感銘を受けたが、同じ感動がここでの前田敦子にはあった。

『クロユリ団地』のときにはこんな感じではなかったので、前田敦子がすごいと言われてもピンとこなかったが、演技派女優には全く見えない演技派ぶりは素晴らしい。

『接吻』の小池栄子はわかりやすい演技派女優だったが、前田敦子はわかりにくい。どこまで意識的なのかもまるでわからない。偶然に演出に生かされたということでもないのは、仕草からせりふから舌打ちに至るまで全部が一貫して素晴らしいのである程度は意図したものなのだろう。

『もらとりあむタマ子』だけを見ると天才女優の出現のように感じられるものの、今後の作品でも同じように素晴らしいとは保証できないところはジュノー・テンプルと共通しており、不安定さも含めて特定の作品の中で光り輝く女優なのかも知れない。

正規の訓練を受けて、どんな役柄にも柔軟に対応できる俳優ではないので、常に一か八かの勝負に出ており、後先を考える余裕もないようだ。

断崖絶壁から跳躍するような捨て身の覚悟をもっている演じ方は同世代の黒木華や谷村美月や堀北真希などのプロの俳優と違って安心できないが、よりいっそうの輝きを身にまとっており、ずば抜けて魅力がある。

地球上で注目するべき若手女優のネットワークがあるとするなら、エマ・ロバーツ、エマ・ワトソン、ジュノー・テンプル、アリス・イングラート、エル・ファニングなどと並べて前田敦子の名前は当然並列されるに違いない。

公式サイト(日本)

山梨県の甲府市を舞台に、現代版の『大学は出たけれど』の物語が前田敦子主演で描かれる。ストーリーはほとんどないようなもので、面白さのすべてが前田敦子のせりふや仕草に依存している。

途中でガス・ヴァン・サントの映画を見ているような気分になった。(『グッド・ウィル・ハンティング』や『永遠の僕たち』、『エレファント』など)。ガス・ヴァン・サント映画の登場人物のようなたたずまいで前田敦子が存在していたからだろう。

やはり前田敦子は天才ではないのか、という気にもなるが、『クロユリ団地』や『伝染歌』、『マジすか学園』のときはそうでもなかったので、まだ油断はできない。

タマ子の唯一の友人となる中学一年生のひとしを演じる伊東清矢という子どもが前田敦子に負けずに面白かった。

「恋に部活に忙しいんだよね、誰かと違って。」という生意気なことを言った直後に頭を叩かれ、「あの人友だちいないんだよ。」とあわれみの言葉をつぶやく場面がおかしい。

背の低いひとしが彼よりさらに背の低いガールフレンド(奈良木未羽)と並んでいる姿は微笑ましさを通り越して爆笑しそうになる。

全部のショットが素晴らしく愛らしいので、これは映画館で見るべき映画だった。

映画を見てひたすら笑うということは久しくなかった。いつ以来だろうと考えると、おそらくジャレッド・ヘス監督の『Mr.ゴールデン・ボール/ 史上最低の盗作ウォーズ』以来のことだった。

最低のクズ人間ばかりを登場させながら全人類を肯定する方向に向かおうとするすがすがしさ、さわやかさはタナダユキの『ふがいない僕は空を見た』に匹敵する。

父親役の康すおんのお人よしぶり、ベテラン女優と化した富田靖子の安定感など脇にも見どころがあった。

★ 『消えたシモン・ヴェルネール』

2010年。フランス。"Simon Werner A Disaparu...".

ファブリス・ゴベール監督・脚本。ソニック・ユース音楽。アニエス・ゴダール撮影。

パリ近郊の高校でシモンという少年が行方不明になった。クラスメイトは当初は家出だろうと考えていたが、警察が捜査を始めたことを知り、「シモンは殺された」という噂が学内に広がる。

やがてシモンと同じクラスのレティシアという少女も行方不明になる。これはただ事ではないと誰もが思い始めた。すると続けて同じクラスのラビエという少年も行方不明となった。犯人は誰か、あるいはこの連続失踪事件に関連はあるのか、そもそも事件性はあるのか、という青春サスペンス映画。

高校を舞台にして、高校生が推理をめぐらせるサスペンス映画なのでライアン・ジョンソン監督の『BRICK ブリック』を連想したが、硬質でハードボイルドな雰囲気は少し似ている。

90分くらいの作品だったが、70分くらい過ぎても事件の概要が全く謎のままで、最後に「そんな、まさか。」という終わり方をするので、サスペンスの面白さを期待するとがっかりする。

主題は高校生が創り出す噂話の共同体と、そこで生活するパリ近郊の高校生の憂鬱にあるようだ。

フランスの高校生は生きていくのがつらいよ、という憂鬱な気分は非常によく伝わったので、そういう青春ドラマだと思うとすぐれている。

アメリカ人やアメリカ文化を小馬鹿にしながらも、アメリカ式の生活様式に依存しているフランスの高校生の悩み多き日々の暮らしが鮮明なカメラで映し出されているさまは宣伝にあるようにガス・ヴァン・サントの『エレファント』や、『桐島、部活やめるってよ』にちょっとは近い所もあったような気がする。

高校生が携帯電話をいじっている場面が目につかないのが気になった。これが現在でも普通なのか、監督が意図的に排除したのか、携帯を導入するとサスペンスの組み立てがややこしくなるので後者なのだろう。

IMDB

公式サイト(日本)

物語は黒澤明の『羅生門』形式で、同じ時間の出来事が人称を変えて何度も繰り返される十日間の話になっている。

語り手が変わるとそれまでの物語に新しい光が当たって、より話がややこしくなるが、サスペンスが盛り上がるよりも青春の憂鬱さがより深まる方向に進むのが新機軸かも知れない。

最初に登場するのがソニックユースのTシャツを着た少年だったので、これは1990年代の物語なのか、と思ったら監督が熱烈なファンだったらしい。今更ソニックユースでもあるまいに、と思ったがソニックユースの硬質かつへなちょこの音が意外に作品の雰囲気を良くしており、低予算のB級学園ドラマにハードボイルドな感触をもたらしていた。

男子生徒の視線を独占する学園の女王アリス(アナ・ジラルド)はシモンの恋人だったが、学業も優秀で頭が良く、独自に事件の調査をする。アナ・ジラルドは期待の新人女優らしく今後もいろいろな映画でちょくちょく見かけることになりそうだ。

アリスも気になるが、アリスの親友で後に魔性の女であることが明らかになるクララ(オドレイ・バスティアン)もかわいかった。

サッカーの試合中に骨折して松葉づえで歩くジェレミー(ジュール・ペリシエ)が一応主人公で、動作の自由を奪われて安楽椅子探偵みたいにさえた推理力を発揮するのかと思ったら、事件の推理よりも自分の憂鬱さを持て余しているだけだった。ジュール・ペリシエはアニエスベーのモデルをやっていたらしく、個性的な顔立ちを生かして大物になるかも知れない。近年のおっさんぽくなったダニエル・ラドクリフに眼が似ている。

父親が教師のせいで敬遠されがちななよなよしたラビエ(アルチュール・マゼ)とパンク少女のレティシア(セルマ・エル・ムイジ)とのはぐれ者同士の恋に発展しそうなエピソードがだめになったのは残念だった。ラビエは最後にメディアスターになる。

学園の女王アリスの恋人だったシモンは男子生徒からは変人扱いされており、友だちは少なかった。この辺のキャラクター設定はちょっとひねってあって面白かった。行方不明なので出番は少ないシモンを演じるロラン・デルベックは荒削りなイケメンだった。フランソワ・オゾンの新作にも出演していた。

>

★ 『きっと、星のせいじゃない』

2014年。アメリカ。"The Fault In Our Stars".

ジョシュ・ブーン監督。ジョン・グリーン原作。

決して素晴らしくはないが、それほど酷いというわけでもない映画、案外面白かった映画について細々と書いていくのを再開しました。

末期がんの少女と末期がんの少年との恋物語、これまでの類似商品と違って新鮮なのは物語るのが主人公の末期がんの少女で、家族や友人などは語り手の外部で実際は何を考えているのかは定かではない、というところが一貫している。

自分が末期がんでもうすぐ死ぬとなれば、めそめそと泣いてばかりもいられないので、映画は観客を泣かせようという感動もの映画とは微妙にずれた方向に向かって走り出す。

主人公ヘイゼルの愛読書であり、途中で唐突に終わっている印象がある小説『大いなる痛み』の作者に物語の真意と、続編があるのなら続きを書いてもらおうと計画して、オランダのアムステルダムまで恋人オーガスタスと旅に出かけるサスペンス映画みたいなエピソードにはわくわくさせられた。しかも作者ヴァン・ホーテンを演じるのがウィレム・デフォーとなれば、何かとんでもないことが起こりそうで期待せずにはいられなくなった。

非常なさわやかさを見終わった後にもたらす効果は、泣ける映画にしないための演出と編集が良かったのか、元の原作小説(『さよならを待つふたりのために』)が良かったのか、実際はどちらでもないような気がする。

どちらも大したことは出来ていないようだが、この映画には、ガス・ヴァン・サントの素晴らしかった『永遠の僕たち』の反響が感じられて、そこを経由して『ハロルドとモード 少年は虹を渡る』という死ぬことについての映画の傑作を連想させるところがあった。

ラストシーンはちょっとデヴィッド・リンチの『エレファントマン』を連想させられもした。 末期がん患者ばかり出てくる映画なのに、ユーモアを忘れず、コメディ映画みたいなシーンが多い点にも好感を抱いた。それも最後に大きく涙を誘うためのユーモアではなく、ただ単にユーモアまみれの青春だから、お笑いの場面がたくさんあるという態度にもちょっとクールさを感じる。

IMDB ヤングアダルト小説という偏見を持たれがちなジャンル小説の原作の映画化にしては、上手に仕上げられていた。『旅するジーンズと17歳の夏』と同じくらいには良く出来ていた映画だった。

ヤングアダルト小説という偏見を持たれがちなジャンル小説の原作の映画化にしては、上手に仕上げられていた。『旅するジーンズと17歳の夏』と同じくらいには良く出来ていた映画だった。

出演俳優も良かった。主役の二人の抑制された演じ方も良かったが、末期がんで視力を失った友人役のアイザック役のナット・ウルフというトリックスター的な役割で魅力を発散しそうなキャラクターの使われ方がいまひとつパッとしなかったのが残念だった。

使われている音楽のサウンドトラックがあまり魅力なしなのが大きなマイナス要素で、良い映画には良い音楽がつきもののはずだが、この作品の音楽には心惹かれるものを感じなかった。

病気で人が死ぬ映画といえば、ダコタ・ファニングの『17歳のエンディングノート』、アビゲイル・ブレスリンの『私の中のあなた』、サラ・ポーリーの『死ぬまでにしたい10のこと』などが記憶に新しいが、どれもいまいちな出来で印象が弱い。

若い時期の妹と母親をがんで亡くしているので、がんで人が死ぬ映画をよく見るが、単なる習慣に過ぎず、人より理解が深いということもない。 誰も死ななかったが死にそうになったエル・ファニング主演の『ジンジャーの朝、さよならわたしが愛した世界』の方がものすごく悲しい気分になる映画だったのはなぜなのだろう。それも出来は大したことがなかった作品だったはずだが。エル・ファニングが並はずれて可愛らしかったからなのだろう。

★ 『フォックスキャッチャー』

2014年。アメリカ。"FOXCATCHER". 一時期はこの映画の素晴らしさに取りつかれるあまりに、主人公たちが着ている"FOXCATCHER"、あるいは"TEAM FOXCATHER"、という黄色いロゴの入ったスウェットやパーカー、トラックジャケットなどをネットで血眼になって捜索していた。 主演のスティーヴ・カレルは本来のお笑い畑でDVDストレートのコメディ、『プールサイド・デイズ』が発売されたばかりで、全く別人のような顔と動きをしている。

ベネット・ミラー監督・製作。

お笑い系の映画のイメージが強い三人の俳優が演じたシリアスなドラマ。この映画の素晴らしさを説明するには、小説家か劇作家の才能が必要になりそうな気がする。

素晴らしい作品であることに疑問の余地はないが、その素晴らしさを文字で説明することがまるで出来ない。

完璧に良い映画というわけではないので、物足りなさを説明することだけは出来る。

トルーマン・カポーティの『冷血』を読んだときに感じた感動にこの映画の感動は非常に近い。小説というジャンルはこれほどまでにすごいレベルで人間や世界を描き出すことが出来るのか、と感激したものの、事件の周囲を繊細に撫でまわすだけにも見えてきて、

ドストエフスキーの『悪霊』を読んだ時や、ダグラス・サークの『風と共に散る』を見たときのような、(何かとんでもない人生経験をしてしまった。この経験は死ぬまで付きまとって離れないだろう。)といった大事件とは程遠い経験に過ぎなかった。

しかし、『冷血』を読んだ時と同じような、殺人事件を引き起こした容疑者に対する他人事ではない感覚、愛おしいとさえ言って良いような共感を感じさせてしまう演出は優れている。

多くの人にとっては、地味な事件を地味に描いただけの退屈な映画に見えてしまうので残念だが、そう感じる人の方が正常だとも言える。

映画や文学に取りつかれた少数の人にとっては、これ以上は望めないレベルの最高の演出と最高の演技によるごちそうみたいな映画だったのだが、こんな映画を見ることの果てに突破口はどこにもない、という予感もある。

IMDB

発見はしたが、購入する気はいつの間にか失せてしまった。

★ 『さよなら歌舞伎町』

2014年。『さよなら歌舞伎町』製作委員会。 登場する俳優の中に熱演で印象深い俳優が何人かいた。

廣木隆一監督。新井晴彦・中野太脚本。つじあやの音楽。

前田敦子と染谷将太が主演の映画かと思ったら群像劇だった。前田敦子と染谷将太は登場人物のひとりに過ぎない。歌舞伎町のラブホテルを舞台にグランドホテル形式で14人くらいの人々の人生の一日が描かれる。

柳下毅一郎が『皆殺し映画通信』で酷評している。酷評に値するダメでトンチンカンな映画であることに間違いないのだが、

ダメだとわかりつつも群像劇には、嫌いになれないエピソードがひとつあったりすると、つい愛着を感じてしまいがちだ。

かつてローレンス・カスダン監督の『わが街』(1991年)という見直してみたら全く大したことのなかった群像劇映画に感動して以来その傾向は続いている。

アカデミー作品賞を受賞したポール・ハギス監督・脚本の『クラッシュ』も一度目は感動したので見直してみたら、本当にひどいクズ映画であることが判明した。リチャード・カーティス監督の『ラブ・アクチュアリー』も同様に酷い。ただしどちらも嫌いな映画ではない。

失敗作とみなされているエミリオ・エステベス監督の『ボビー』に至っては見終わろうとするとき感激して泣いてしまったほどだった。

これよりダメな『グランドホテル』形式の映画は他にもたくさんある。

源孝志監督で菊池成孔が音楽を担当した『大停電の夜に』(2005年、つまらないなりに案外面白かった記憶もある)、三谷幸喜監督・脚本の『THE 有頂天ホテル』(酷過ぎる記憶だけが残っている)など列挙に暇がないほどだ。

ロバート・アルトマンのいくつかの映画を例外にすれば、優れた群像劇映画は、ポール・トマス・アンダーソン監督の『マグノリア』(1999年)と、吉田大八監督の『桐島、部活やめるってよ』の2本くらいしかないのではないか、という気さえする。

公式サイト(日本)

IMDB

風俗嬢役のイ・ウンユ、その恋人役のアン・チョンス、風俗嬢に夢中の村上淳、風俗スカウトの忍成修吾、家出少女の我妻三輪子、不倫警察官の河合青葉と宮﨑吐夢など、

松重豊と南果歩の二人の台無しなミスキャストとつまらないエピソード(松重豊と南果歩のふたりは本当にひど過ぎて、気の毒なほどで、キャリア上の汚点となることだろう。)以外はそう悪くはなかったような気もしてきた。

廣木隆一監督は以前にも、『きみの友だち』という石橋杏奈、北浦愛、吉高由里子などが出演する青春群像劇を演出していたが、あの映画も実際甘ったるい映画で大した作品ではなかったのだが、嫌いにはなれない。

現在公開中で評判の悪い『ストロボ・エッジ』も見に行くつもりである。

★ 『はじまりのうた』

2013年。アメリカ。"BEGIN AGAIN".

ジョン・カーニー監督・脚本。

恋人がポップスターになり見捨てられた女性シンガー・ソングライターが、うだつが上がらないがアイデアは豊富なプロデューサーとニューヨークで出会い、二人で自分たちの音楽を発見するまでの物語。

『ONCE ダブリンの街角で』という面白かった記憶はあるが内容は完全に忘れ去った映画の監督がキーラ・ナイトレイを主演に作った映画で、

始めから終りまでキーラ・ナイトレイの歌の素晴らしさに感動しているうちにあっという間に終わってしまった。キーラ・ナイトレイの心の穏やかさとやさしさ、気取りのなさ、心に弱い部分があることを隠そうとせずにいる歌が見事だった。

洋の東西を問わず女性シンガー・ソングライターのアルバムに異常な執着をしていた時期があった。結局、キャロル・キングとジョニ・ミッチェルが最高だと思う平凡なファンでしかなかったが、2002年から2007年あたりまでは、日本人の女性シンガー(ソングライターでなくとも)のアルバムはほとんど全部に近く買っていたような気がする。

今でも時々聞くのは、辻香織、嶺川貴子、小谷美紗子、矢野絢子、原田知世、古内東子あたりだろうか。

声を張り上げず、自然に肩の力を抜いて、上手に聴かせようとせず、アレンジに頼らず、生演奏に近い歌声を聴かせるシンガーを愛好していた。テイラー・スイフトも悪くはないが、キーラ・ナイトレイの方が好ましく、私が好きなシンガーの歌い方の理想形態に近い。

決して上手な歌手ではなく、女優が本業の人がちょっと歌がうまかったという程度のレベルだと言われればその通りだが、女性シンガーに求めるすべてがこの映画の中のキーラ・ナイトレイの歌とたたずまいにあると言っても良いような気がする。

おばさんになってからのキーラ・ナイトレイが意外と良い、と気づいたのは『恋と愛の測り方』を見た頃だった。

キーラ・ナイトレイが歌も歌えるというのは驚きだったが、その歌を聴きながら、

ライドのギタリスト、アンディ・ベルと結婚して子供を産み、1990年代に2枚のアルバムを発売した女性シンガー・ソングライター、イーダ(IDHA)のイメージが何となく連想された。イーダは離婚後、故郷スウェーデンに帰って工業エンジニアとして働きながら二人の子どもの子育てをしているという。

イーダや他の女性シンガーのことはどうでもいいが、

この映画のニューヨークのあちこちで演奏される曲がどれも素晴らしくて、1時間40分ほどの映画のはずだが、実際は25分くらいで終わってしまったように感じた。

サウンドトラックアルバムを買って、ブルーレイが出たらそれも買いたい。

IMDB

公式サイト(日本) 音楽担当は元ニュー・ラディカルズのグレッグ・アレキサンダーで、ニュー・ラディカルズと多少共通した雰囲気の曲もあって、バンド編成はロックだが演奏されるのは少しファンキーなニューソウルっぽい音楽なのが、ニューラディカルズを想いださせた。

音楽担当は元ニュー・ラディカルズのグレッグ・アレキサンダーで、ニュー・ラディカルズと多少共通した雰囲気の曲もあって、バンド編成はロックだが演奏されるのは少しファンキーなニューソウルっぽい音楽なのが、ニューラディカルズを想いださせた。

レコード会社を解雇されたプロデューサー役でマーク・ラファロが『フォックス・キャッチャー』のときとは別人のように目立たないように脇でダメ人間を好演している。

キーラ・ナイトレイのダメな元カレはマルーン5のアダム・レヴィーン(さすがに歌がうまい)が演じる。『トゥルー・グリット』の娘役で印象深いヘイリー・スタインフェルドがお色気過剰の娘役で登場する。

懐かしのイーダのセカンドアルバム、『トラブルメイカー』。現在は廃盤のようだ。

★ 『恋するふたりの文学講座』

2012年。アメリカ。"LIBERAL ARTS". ジビーの部屋で『トワイライト』を見つけたジェシーが、「あれは英語で書かれた文章の中で最もひどいものだ。」と言って口論になり、ブラム・ストーカーの『ドラキュラ』とオーデンの詩集をプレゼントする。ジェシーはヤングアダルト文学を文学とは認めず、その台頭に危機感を抱いている文学オタクだった。

ジョシュ・ラドナー監督・製作・脚本・主演。

『ハッピー・サンキュー・モア・プリーズ』という印象はいまいちだったニューヨークが舞台の恋愛群像劇でデビューしたジョシュ・ラドナーの監督第二作目で、再び自分で主演も兼ねている。

出演者が案外と豪華なことにつられて見てみたら、これがかなり面白かった。

どういう経緯でかは不明ながら、加瀬亮が推薦のコメントを寄せている。≪人と文学や詩を語る楽しさがここにある。そして、すべての悩める人たちよ、ナットの言葉に耳を傾けろ!≫

ナットとは、主人公ではなくチョイ役で出てくるザック・エフロンが演じる不思議なキャラクターの名前だが、さすが加瀬亮、この映画を見事に要約してコメントしている。

恋愛ドラマのようで、実際は人と文学や音楽について語り合う楽しさがこの物語の面白さの大部分を占めている。

メインストーリーのジェシーと女子大生ジビー(エリザベス・オルセン)との恋愛エピソードは、中年男ジェシー(ジョシュ・ラドナー)が良識人過ぎて、恋愛に発展することなく消滅してしまう。

自分の年齢(35歳)からジビーの年齢(19歳)を計算式で引いて、16という年齢差の数字に打ちのめされるが、16という数字は87歳と71歳となると大した差異ではない、と奇妙な納得の仕方でジビーの住むオハイオへ出かける場面から事の顛末は予想がついていたことだった。

リチャード・ジェンキンズが演じる老教授との師弟関係のエピソードが物語のアクセント程度で終わってしまったのが少しもったいなかった。このエピソードだけで2時間くらいのドラマになりそうな豊かさが感じられた。

ジビーが語っていた、モーツァルトの『コジ・ファン・トゥッテ』を聴きながら街を歩くと、周囲の人々が突然みんな魅力的に見えてくる、という実験は一度試してみたくなった。

IMDb

エリザベス・オルセンが初々しくて世間知らずな文学かぶれの女子大生を素晴らしく見事に演じていて輝かしかった。

ジョシュ・ラドナーは相変わらず髭面でうっとうしいが、登場人物の誰かが、「なぜだか理由はわからないが感じが良い。」と言った通りの好感の持てる人物で、これは役柄というより、ジョシュ・ラドナーのふだんの印象そのままが反映しているのだろう。

ジェシーが毎日通う書店で書店員のアナ(エリザベス・リーサー)と仲良くなるエピソードも微笑ましい。

- 恋するふたりの文学講座 [DVD]/トランスフォーマー

![]()

- ¥4,104

- Amazon.co.jp

★ 『GONE HOME (ゴーン・ホーム)』

2013年。FULLBRIGHT COMPANY LLC. "GONE HOME".

フルブライト・カンパニー製作。

フォックス・サーチライトが製作したみたいな雰囲気のテレビゲームが存在する、という話を耳にして以来、関心はあったもののテレビゲームから離脱して15年近く経過しているし、テレビゲームは脳細胞を破壊するという固定観念から自由になってもおらず、心のどこかではテレビゲームは脳に致命的なダメージを与えかねない、と信じているので、遠ざけていた。

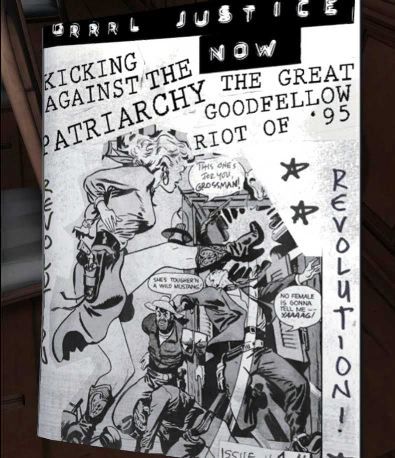

しかし、そのゲーム、『GONE HOME』の舞台が1990年代のアメリカの片田舎で、扱われている題材がライオットガール・ムーブメントだと知り、さっそくゲームを入手してみた。

ライオットガール運動というものについて、ほとんど知識はなかった。ただ当時の頭の良い人たち、オシャレな人たち、カッコいい人たちの間で流行しているらしい、という浅はかな偏見を抱いていたものだった。

フェミニズムとパンクに影響されて、自分の事は自分でけりをつける、責任をもって行動する、誰にも左右されず自分らしく生活する、という生活運動・文化運動(何か大きな勘違いも含まれているような気がする)だったようだが、具体的に何か、ということは全く知らなかった。

実際にこのゲームを動かしてみると、テレビゲームが苦手な自分でも案外簡単に進めることが出来た。

部屋のあちこちや隠し扉などに配置された手紙を読んでいくだけのゲームだから、行き詰まるということはない。

ゲームの内容は自分が同性愛者であることに気づいた高校生の妹のサムが、姉へあてた手紙を探し出しては読んで、妹の感情教育の過程を姉が理解していく物語になっている。

フォックスサーチライトの映画っぽいと言われればその通りのような気もする。

しかし、どうにも物語の薄っぺらさが気になる。近年のフォックスサーチライトの映画はもっとひねって複雑にこじれているものが多いからだろう。

似た感触の映画は、『リトル・ミス・サンシャイン』とか、『サンシャイン・クリーニング』あたりだろうか。それらの映画の軽さや薄味な印象にこのゲームも近いような気がする。

結局、噂ほどには大したゲームではなかったのだが、一人称視点でゲームが進行することもあり、テレビドラマを見たりするよりは物語の世界に深く没入でき、妹のサムの手紙を読むナレーションの声の過剰にセンチメンタルな発声の効果もあり、クライマックスでの愛する人と永遠のさすらいの旅に出る決意を語るサムの声にはエモーショナルな効果があって、

感激しやすい人ならぽろぽろと泣きながらもう一度ゲームをプレイしようと思ったことだろう。

1990年代のポップ音楽周辺に思い出の多い人なら、にやにやしてしまう細部のこだわりが感じられて、好感を抱いた。

公式サイト(US)

ライオットガール・ムーブメントに触発された手製のファンジンや雑誌等がサムの部屋や秘密の隠し部屋などに数多く置かれていて、プレイヤーを1990年代の時空にタイムスリップさせようとする。

フルブライト・カンパニーのスタッフたち。会社と言っても、自分の趣味の延長を仕事にしてしまった人々が集まって仲間になっただけで、これが商売として成立してしまったことにはうらやましさがある。

フルブライト・カンパニーのスタッフたち。会社と言っても、自分の趣味の延長を仕事にしてしまった人々が集まって仲間になっただけで、これが商売として成立してしまったことにはうらやましさがある。

一見して、ゲームおたくというよりは、音楽おたく寄りの雰囲気の人々のように映る。

- Gone Home (Mac/PC CD) (輸入版)/作者不明

![]()

- ¥価格不明

- Amazon.co.jp

- Riot Grrrl [7 inch Analog]/Keel Her

![]()

- ¥1,664

- Amazon.co.jp

★ 『ライフ・アフター・ベス』

2014年。アメリカ。"Life After beth".

ジェフ・バエナ監督・脚本。

デイン・デハーン、オーブリー・プラザ主演のゾンビ・コメディ。

若き日のレオナルド・ディカプリオの再来と言われるデイン・デハーン、確かに『ギルバート・グレイプ』や『バスケットボール・ダイアリーズ』の頃の、若いのにすごい演技派俳優が出現したと感動した時期のディカプーにイメージが重なる部分がある。あるいは、伝記ドラマで本人役を演じたジェームズ・ディーン、『理由なき反抗』の頃の上手いのか下手なのかさっぱりわからないが観客を虜にして目が離せなくなる感じにも近い。

デハーン君の相手役は『私にもできる!イケてる女の10(以上)のこと』でその筋金入りの役者根性を見せつけたオーブリー・プラザ、

しかもチョイ役で『ピッチ・パーフェクト』のアナ・ケンドリックが出演する、

若手演技派俳優3名出演のこのドラマはすごいことになっているに違いない。

しかし、監督はいまだに面白かったのかつまらなかったのか判断停止したままの哲学コメディ、『ハッカビーズ』のジェフ・バエナというのが気がかりだった。

喜劇なのか悲劇なのか社会風刺悲喜劇なのかあいまいなままに物語が進んでいくのは『ハッカビーズ』と共通している。

デハーン君は恋人のオーブリー・プラザが毒蛇にかまれて死んで失意のどん底にある。絶望して、彼女が生き返るのなら何をしたっていいと『ペットセメタリー』みたいな気分でいると彼女の自宅に生き返ったオーブリーがいるのを発見する。『猿の手』という怪奇小説を連想させる始まり方で、代償の大きさを考えると、この後に起こるデハーン君への災難を予感させられてわくわくしてきた。

IMDb

公式サイト(日本)

当初は徐々にゾンビ化していく恋人のオーブリーをどう扱っていいのか悩み苦しむデハーン君だったが、途中で町全体がゾンビ化し始めて、前半の繊細な悩みは次第にどうでも良くなってきた。

『ゾンビランド』からファンタジーとハッピーエンドの要素を抜き去ったような苦い味のゾンビコメディだったが、絶望の物語をユーモアを交えて描く点はジョージ・A・ロメロのゾンビ映画の定義に近いのかもしれない。

デハーン君が言葉に詰まる場面が多く、早口過ぎて、英語圏以外の人間には会話の妙を楽しむまではいかない所もあった。これは『ハッカビーズ』も同じだったので仕方がない。

ゾンビ化した人間はスムース・ジャズを好むという皮肉な設定はおかしかった。心が弱っていた時にスムース・ジャズ(パット・メセニーも含む)ばかりを聴いていたことを想い出した。

この映画で発見した期待の新人、マシュー・グレイ・ギュブラー、気が弱いくせに強がっている兄貴役で印象に残る。スティーヴ・ブシェミとジム・キャリーの若い頃を足したような顔だった。

★ 『私たちのハァハァ』

2015年。「私たちのハァハァ」製作委員会。 物語のモチーフになっているクリープハイプの音楽にのれなかった、好きになれなかった、それがこの映画に違和感を感じた最大の理由だった。

松居大悟監督・脚本。

POVを使ったホラー映画は日本でも数多く作られているが、青春映画でもついに、『戦慄怪奇ファイル コワすぎ』シリーズに匹敵する傑作が登場した。

『VHS ファイナル・インパクト』にがっかりさせられていただけに、久しぶりにPOV形式の映画で感動する、という経験をすることが出来た。

見ようと思ったきっかけは、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭での大森一樹監督が「少なからず衝撃を受けた」というコメントを寄せていたことだった。

『ヒポクラテスたち』を作った巨匠がニヤニヤしながらも敗北感に打ちひしがれている姿が眼に浮かんだ。

青春映画の傑作は常にそれまであったものを古臭いもの、時代遅れなものとして排除することで更新されてきた。この映画で新しい更新がなされたに違いない、そう思うと期待が高まった。

しかし、面白い映画だったが、思ったほどではなかった。

良くも悪くも非常に荒っぽい作品で、ドキュメンタリー映画とフィクション映画との境目をあいまいにしようとする試みがなされているが、4名の出演者が全員アマチュアだったら、もっとすごい映画になっていたのかもしれない。

4名の出演者のうち、1名はプロの俳優で、1名はシンガーソングライターとして活動中、1名はネットメディアの有名人で現役の高校生で彼女(大関れいか)を知らない者はほとんどいないくらいの存在らしい。

3名は演じることを経験済みであることから、映画を作品として成立させようとする意識的な努力が垣間見えて、しかもプロの俳優以外の演技は相当にレベルが低いので、こんな場面やせりふは必要なかったなと思われる所が時々見えてくる。

問題は残りの1名、オーディションで選ばれたというほぼ素人の新人、真山朔の存在だった。最も長い時間カメラに映っていて、便宜上は主役扱いのようにも取り扱われているこの17歳の女性の、せりふの全部がアドリブではないのかと思われる、脚本としては全くダメで考えなしにものを言っているようにしか見えない存在がこの映画を高い所へレベルアップさせていると思える。

この先女優になる気があるのかどうかも不明な、考えるより先に何か言ってしまう無軌道でアナーキーにさえ映る本物の女子高生の存在が、この映画がドキュメンタリーでもフィクションでもあり得る可能性を感じさせ、どっちでもかまわないと思った。

とてつもない傑作に成り得た可能性を秘めた失敗作、それが『私たちのハァハァ』だったのかもしれない。

公式サイト(日本)

女子高生がクリープハイプに熱狂するということは、現実に多少は存在するとしても、リアリティに乏しく映るのが現在の情況のような気がする。

それよりは女性だけのバンド、「ゆゆん」に熱狂するという設定のほうがリアルなような気がする。

★ 『人生はローリングストーン』

2015年。アメリカ。"The End Of The Tours".

ジェームズ・ポンソルト監督。デヴィッド・リプスキー原作。

ローリング・ストーン誌の記者で、無名の小説家でもあるデヴィッド・リプスキー(ジェシー・アイゼンバーグ)は、若者の間でカリスマ的な人気を誇る気鋭の人気作家、デヴィッド・フォスター・ウォレス(ジェイソン・シーゲル)の出版記念ツアーに同行取材をする。

その5日間の同行取材時の会話を録音テープを元に再現したドラマ。

なぜこんな地味なドラマに需要があるのかというと、日本では全く無名ながら、デヴィッド・フォスター・ウォレスという作家はアメリカでは文学に関心のある人なら必ず一度は手にする"Infinite Jest"という分厚い著作でトマス・ピンチョン以降の最も重要な作家とみなされており、人々の関心を集める人物であるから、ということらしい。

日本では初期の作品が翻訳されているだけで、その後の代表作は採算が合わないために未翻訳のままだが、文系大学生の部屋には必ずこの作家の本が転がっているというくらいにメジャーな存在らしい。Googleで検索すると、米語の読み書きが出来る人たちがちょこちょことエッセイや講演記録を訳していて、興味深い。

特に2005年にケニヨン大学で卒業生を前に行ったスピーチには感動した。同じ年のスティーヴ・ジョブスのスピーチよりもはるかに素晴らしい。リベラルアーツ教育の重要性を語っているのだが、実感がこもった言葉で心に響く。

この作品は、デヴィッド・リプスキーのもとへデヴィッド・フォスター・ウォレスが自殺したが何か知らないか、という連絡が届く場面から始まる。「そんな馬鹿な、あり得ないよ。きっとどこかの大学生のいたずらだろう。」と言うリプスキーだったが、どうやら自殺は本当らしいと知り、彼と過ごした5日間のことを回想する。

IMDb

この再現ドラマを見ていると、デヴィッド・フォスター・ウォレスという作家が自殺という選択をした(2008年に46歳で逝去)ことはショッキングな出来事だったことが何となく理解できる。資本主義社会で生活することの意味を考え続けた人物で、多くの人の考えの深い部分に影響を与えていたようだ。

物語は、偉大な作品の著者には非凡な何かがあるはずだと嫉妬や羨望の想いも含めて思い込んでいるリプスキーと、前衛的で難解な作風なのに通俗的なテレビドラマやアクション映画を愛するD・F・ウォレスとのちぐはぐで気まずいやりとりを痛々しく描き出す。

ジェシー・アイゼンバーグとジェイソン・シーゲルの二人以外には数人しか出てこない旅行の映画でロードムービーだが、風景よりも二人の顔が映っている時間が多い。会話が中心なので仕方がないが台詞の量も多く、二人の俳優も苦労したに違いない。D・F・ウォレスの元カノ役のアンナ・クラムスキーという女優がなかなか良い。

最後はセンチメンタルな感じで終わってしまったが、デヴィッド・フォスター・ウォレスという作家の存在を知ることが出来た点で有意義な作品だった。

★ 『ペーパータウン』

2015年。アメリカ。"Paper Towns". ガンで亡くなった親族の想いを継承し医学部に入ってガン専門医になることを目指す高校生クエンティン(ナット・ウルフ)、『さよならを待つふたりのために』の周辺にいた人物っぽい設定がつながりを感じさせるが、ナット・ウルフは『きっと星のせいじゃない』で最も印象深いキャラクターだったアイザックを演じていた人物である。

ジェイク・シュライアー監督。ジョン・グリーン原作。

アメリカの地図製作会社が違法コピーを防ぐために任意の一点に実在しない架空の町を作った。その存在しない町のことをペーパータウンと呼ぶらしい。

ニューヨークの北にあるアグローというペーパータウンに行方不明になった女友だちがいるに違いないと思い込んだ高校生が自動車での冒険旅行に出かける物語。

『さよならを待つふたりのために』が大ヒット(日本国内では小ヒット)した勢いで作られたらしき、ジョン・グリーン原作小説の映画化作品で、これはミステリーの方法を使ってあり興味深いが、アメリカ国内では期待したほどのヒットにはならず、そのせいか日本国内では劇場公開なし、ネット配信のみとなっている。

主に18歳前後をターゲットにするヤングアダルト小説の映画化作品にしては結末の味が苦すぎることがヒットしなかった理由なのは明白だが、「奇跡は誰の身にも起こり得る」のではなく、「人生に奇跡など決して訪れない」ことが主題の映画は夢見がちな18歳の若者には酷すぎたのかも知れない。

IMDb

彼には物心ついたころから恋していた幼なじみ、マーゴ(カーラ・デルヴィーニュ)という少女がいたが、学園内カースト最下層のクエンティンと学園のトップに君臨して誰もが恋い焦がれているマーゴとの接点はとっくに失われていた。

ある夜、突然彼の部屋を訪れたマーゴに、生まれて初めての大冒険となる手伝いをやらされたクエンティンだったが、マーゴはその夜を境に街から姿を消してしまう。

マーゴの両親はいつもの家出だとみなして真剣に探そうともしないが、クエンティンはいくつかの手がかり、ウディ・ガスリーのレコードやウォルト・ホイットマンの詩集などから、「私を探して」というメッセージを読み取り、オタク仲間の友人たちと捜索活動を開始する。

捜索の過程でマーゴの友人だった学園内トップ集団のゴージャスな女の子と仲良くなったりしながら、クエンティンはマーゴがすでに死んでいる可能性に思い当たる。マーゴはクエンティンに彼女の死体の第一発見者になってもらいたいのかも知れない。

物語は前半でマーゴがいかにとびぬけた存在であったかを示すエピソードを並べて、学園内の男子が共有していたイメージ、大胆で知性に溢れた美しい女性マーゴを描写するが、次第に当のマーゴ自身がそのイメージに苦しめられていたことが判明してくる。

物語の終わりはマーゴのイメージの破壊作業で、ロマンチックさの欠片もなくなるので、主人公クエンティンが自分たちの生活と地続きにつながっている感覚を味わえるが、映画にファンタジーを求める人々にとっては歓迎できない終わり方なのだろう。

マーゴを演じたカーラ・デルヴィーニュは回想場面でときどき出てくるだけなのでより効果的に神秘的で実在感もあった。この先も生きていけばマーゴは画家やシンガーソングライター、詩人、ブロードウェイのスターなどに成り得ているだろう。何となくジョニ・ミッチェルの若いころはこんな感じだったに違いない、と思った。

★ 『ビヨンド・クルーレス』

2014年。イギリス。"BEYOND CLUELESS".

チャーリー・ライン監督・脚本・編集。フェアルザ・バルク=ナレーション。

1990年代後半から2000年代前半にかけて大量に制作された学園映画についてのエッセイを映画にしたような作品で、当時は同世代の若者向けに制作された取るに足らないお子様向け作品だとみなされて、アメリカ本国ではまともに批評する対象だとはみなされていなかったようだ。日本でもその過半数がDVDストレートで劇場公開なしの扱いだったことから同様で、一部の物好きが愛好している状態だった。英国でも同じようなことだったようで、アメリカの1970年代のソウル・ミュージックを聴くのはイギリス人と日本人だけだという現象とよく似ている。

学園映画といえば、リンジー・ローハンの『ミーン・ガールズ』や、『アメリカン・パイ』シリーズ、キルスティン・ダンストの『チアーズ!』、この作品のタイトルにも使われているアリシア・シルヴァーストーンの『クルーレス』などは日本でもかなり知名度は高かったが、この映画はナレーターに『ザ・クラフト』のフェアルザ・バルクを起用していることからも想像できる通りに、学園ホラー映画や、一応学園が舞台だがアート系の映画や、変な映画にも重点が置かれていて、監督の趣味・嗜好が強く反映されている。結果的に日本未公開の映画がかなりの割合を占めていて、見たくても見れない映画についての場面は想像するしかない。

YouTubeで好きなジャンルの映画について名場面を無許可で編集したようなアマチュアの動画を目にすることがあるが、それと大差ないような気がしないでもないが、それらと異なる点は監督の並外れた知識と、ジャンル映画への偏愛度が異常過ぎることだろうか。編集はかなり荒っぽくて、すぐれているとは言えないが、好きな映画が出てくると、「やっぱりそうか、この作品を好きな人は全世界に一定数存在するのだな。」とうれしくなって許せてしまう。

『ルールズ・オブ・アトラクション』の切なさを語るのではなく、単に無茶苦茶な映画として取り扱われていたことに少し失望したものの、『アメリカン・ピーチパイ』や『恋は負けない』、『セイブド!』、『ケン・パーク KEN PARK』、『恋人にしてはいけない男の愛し方』、『DEAR WENDY ディア・ウェンディ』、『エクセス・バゲッジ/シュガーな気持ち』など知る人ぞ知る作品を取り上げていることには感動した。

一方で『ファイナル・デスティネーション』シリーズや、『ブレアウィッチ・プロジェクト』、『キャビン・フィーバー』、等はちょっと場違いな感じがあり、『ゴースト・ワールド』や『エレファント』、『パラサイト』はギリギリのラインだったような気がする。

この映画を楽しむためには、『ハイスクールU.S.A』と『ヤング・アダルトU.S.A』の2冊を楽しく読んだ経歴が必要かもしれない。

| Beyond Clueless Amazon |

| ハイスクールU.S.A.―アメリカ学園映画のすべて Amazon |

| ヤング・アダルトU.S.A.-オリジナル・サウンド・トラック 2,376円 Amazon |

★ 『テキサスタワー』

2016年。アメリカ。"TOWER".

キース・メイトランド監督・製作・美術。

1966年8月にテキサス大学オースティン校で発生した銃乱射事件に巻き込まれた人々のその後を追ったドキュメンタリー映画。事件は何度も映画化やテレビドラマ化されたり、スティーヴン・キングの『ハイスクール・パニック』の題材になったりして有名だが、世界中の人々に与えた文化的ショックの度合は事件そのものがかすんで見えるほど大きい。

しかし、この映画は犯人にはほとんど触れることなく、ロトスコープ(実写映像をアニメ化したもの)と当時のニュース映像やフィルム、それに現在の映像を使って、現在進行形で起こる事件として物語られている。

見ている者は1966年8月のテキサス大学構内に自分が居合わせてしまったかのような恐怖を経験することになる。ロトスコープを使った映画には『スキャナー・ダークリー』等があったが、ロトスコープはこの映画『テキサスタワー』のために発明したと言われてもいいほどに効果的で、リアルタイムの恐怖心を観客に与えることに成功している。

何が起こっているのかわからないが、広場にいるのは危険だという混乱した状態の中でそこにいた人々の物語が語られていく。

恋人とおなかの中に赤ん坊がいる女性が、一瞬にして恋人と赤ん坊を失ってしまう。その女性クレアは自らも銃弾を受けて広場に倒れてしまう。傍らには恋人の死体が横たわっている、しかし誰も助けに来ない。助けに向かえばその人も銃弾を浴びるからだ。

そのクレアが現在も健在であり、彼女が言う、「犯人を憎むことなんて出来ないわ、私は彼を許します。」という言葉が衝撃だった。何らかの宗教的な背景があるにせよ、見ているこちら側の汚れた心を浄化してくれるような一言だった。

ある女性が回想する、「あれは本当の勇気が試される瞬間だった、そして私は何もできずにただ隠れていたの。」という後悔の言葉には、事件から50年が経過して、このタイミングを逃したら発言する機会すら失ってしまう、これを映画にしてくれてありがとうという感謝の想いが全ての方向に向けて発せられており、これを見ている私も同じ想いを共有できたことがうれしかった。

おびえながらも勇気を振り絞ってクレアの救出に向かった黒メガネの青年は、「あの時の私はバカみたいに黒ずくめの服を着ていた。」と語る。ビートニクかぶれの青年だったのだろうが、現在では彼にとってビートニクという概念はもはや必要なくなったということを示している。そんな細部が妙に生々しく、現在進行形の事件だという感覚を見ているこちら側に与える。

陰惨な事件を題材にしたドキュメンタリー映画だったが、なぜか幸福な感情の余韻に浸ることのできる奇妙な作品だった。おそらく10年後だったらもう事件の関係者で存命している人は少数になってしまうという最高のタイミングが映画に幸福感をもたらしているのかも知れない。

Netflixが日本に上陸して、これまで日本には輸入されなかったインデペンデント資本のドキュメンタリー映画やマイナーな映画が数多くみられるようになったせいで、毎日の日課がNetflixの新作をチェックするほどに依存の度合いが高まっていることには危機感が少しある。

★ 『はじまりのうた』

2013年。アメリカ。"BEGIN AGAIN".

ジョン・カーニー監督・脚本。

恋人がポップスターになり見捨てられた女性シンガー・ソングライターが、うだつが上がらないがアイデアは豊富なプロデューサーとニューヨークで出会い、二人で自分たちの音楽を発見するまでの物語。

『ONCE ダブリンの街角で』という面白かった記憶はあるが内容は完全に忘れ去った映画の監督がキーラ・ナイトレイを主演に作った映画で、

始めから終りまでキーラ・ナイトレイの歌の素晴らしさに感動しているうちにあっという間に終わってしまった。キーラ・ナイトレイの心の穏やかさとやさしさ、気取りのなさ、心に弱い部分があることを隠そうとせずにいる歌が見事だった。

洋の東西を問わず女性シンガー・ソングライターのアルバムに異常な執着をしていた時期があった。結局、キャロル・キングとジョニ・ミッチェルが最高だと思う平凡なファンでしかなかったが、2002年から2007年あたりまでは、日本人の女性シンガー(ソングライターでなくとも)のアルバムはほとんど全部に近く買っていたような気がする。

今でも時々聞くのは、辻香織、嶺川貴子、小谷美紗子、矢野絢子、原田知世、古内東子あたりだろうか。

声を張り上げず、自然に肩の力を抜いて、上手に聴かせようとせず、アレンジに頼らず、生演奏に近い歌声を聴かせるシンガーを愛好していた。テイラー・スイフトも悪くはないが、キーラ・ナイトレイの方が好ましく、私が好きなシンガーの歌い方の理想形態に近い。

決して上手な歌手ではなく、女優が本業の人がちょっと歌がうまかったという程度のレベルだと言われればその通りだが、女性シンガーに求めるすべてがこの映画の中のキーラ・ナイトレイの歌とたたずまいにあると言っても良いような気がする。

おばさんになってからのキーラ・ナイトレイが意外と良い、と気づいたのは『恋と愛の測り方』を見た頃だった。

キーラ・ナイトレイが歌も歌えるというのは驚きだったが、その歌を聴きながら、

ライドのギタリスト、アンディ・ベルと結婚して子供を産み、1990年代に2枚のアルバムを発売した女性シンガー・ソングライター、イーダ(IDHA)のイメージが何となく連想された。イーダは離婚後、故郷スウェーデンに帰って工業エンジニアとして働きながら二人の子どもの子育てをしているという。

イーダや他の女性シンガーのことはどうでもいいが、

この映画のニューヨークのあちこちで演奏される曲がどれも素晴らしくて、1時間40分ほどの映画のはずだが、実際は25分くらいで終わってしまったように感じた。

サウンドトラックアルバムを買って、ブルーレイが出たらそれも買いたい。

IMDB

公式サイト(日本) 音楽担当は元ニュー・ラディカルズのグレッグ・アレキサンダーで、ニュー・ラディカルズと多少共通した雰囲気の曲もあって、バンド編成はロックだが演奏されるのは少しファンキーなニューソウルっぽい音楽なのが、ニューラディカルズを想いださせた。

音楽担当は元ニュー・ラディカルズのグレッグ・アレキサンダーで、ニュー・ラディカルズと多少共通した雰囲気の曲もあって、バンド編成はロックだが演奏されるのは少しファンキーなニューソウルっぽい音楽なのが、ニューラディカルズを想いださせた。

レコード会社を解雇されたプロデューサー役でマーク・ラファロが『フォックス・キャッチャー』のときとは別人のように目立たないように脇でダメ人間を好演している。

キーラ・ナイトレイのダメな元カレはマルーン5のアダム・レヴィーン(さすがに歌がうまい)が演じる。『トゥルー・グリット』の娘役で印象深いヘイリー・スタインフェルドがお色気過剰の娘役で登場する。

懐かしのイーダのセカンドアルバム、『トラブルメイカー』。現在は廃盤のようだ。

★ 『恋するふたりの文学講座』

2012年。アメリカ。"LIBERAL ARTS". ジビーの部屋で『トワイライト』を見つけたジェシーが、「あれは英語で書かれた文章の中で最もひどいものだ。」と言って口論になり、ブラム・ストーカーの『ドラキュラ』とオーデンの詩集をプレゼントする。ジェシーはヤングアダルト文学を文学とは認めず、その台頭に危機感を抱いている文学オタクだった。

ジョシュ・ラドナー監督・製作・脚本・主演。

『ハッピー・サンキュー・モア・プリーズ』という印象はいまいちだったニューヨークが舞台の恋愛群像劇でデビューしたジョシュ・ラドナーの監督第二作目で、再び自分で主演も兼ねている。

出演者が案外と豪華なことにつられて見てみたら、これがかなり面白かった。

どういう経緯でかは不明ながら、加瀬亮が推薦のコメントを寄せている。≪人と文学や詩を語る楽しさがここにある。そして、すべての悩める人たちよ、ナットの言葉に耳を傾けろ!≫

ナットとは、主人公ではなくチョイ役で出てくるザック・エフロンが演じる不思議なキャラクターの名前だが、さすが加瀬亮、この映画を見事に要約してコメントしている。

恋愛ドラマのようで、実際は人と文学や音楽について語り合う楽しさがこの物語の面白さの大部分を占めている。

メインストーリーのジェシーと女子大生ジビー(エリザベス・オルセン)との恋愛エピソードは、中年男ジェシー(ジョシュ・ラドナー)が良識人過ぎて、恋愛に発展することなく消滅してしまう。

自分の年齢(35歳)からジビーの年齢(19歳)を計算式で引いて、16という年齢差の数字に打ちのめされるが、16という数字は87歳と71歳となると大した差異ではない、と奇妙な納得の仕方でジビーの住むオハイオへ出かける場面から事の顛末は予想がついていたことだった。

リチャード・ジェンキンズが演じる老教授との師弟関係のエピソードが物語のアクセント程度で終わってしまったのが少しもったいなかった。このエピソードだけで2時間くらいのドラマになりそうな豊かさが感じられた。

ジビーが語っていた、モーツァルトの『コジ・ファン・トゥッテ』を聴きながら街を歩くと、周囲の人々が突然みんな魅力的に見えてくる、という実験は一度試してみたくなった。

IMDb

エリザベス・オルセンが初々しくて世間知らずな文学かぶれの女子大生を素晴らしく見事に演じていて輝かしかった。

ジョシュ・ラドナーは相変わらず髭面でうっとうしいが、登場人物の誰かが、「なぜだか理由はわからないが感じが良い。」と言った通りの好感の持てる人物で、これは役柄というより、ジョシュ・ラドナーのふだんの印象そのままが反映しているのだろう。

ジェシーが毎日通う書店で書店員のアナ(エリザベス・リーサー)と仲良くなるエピソードも微笑ましい。

- 恋するふたりの文学講座 [DVD]/トランスフォーマー

![]()

- ¥4,104

- Amazon.co.jp

★ 『GONE HOME (ゴーン・ホーム)』

2013年。FULLBRIGHT COMPANY LLC. "GONE HOME".

フルブライト・カンパニー製作。

フォックス・サーチライトが製作したみたいな雰囲気のテレビゲームが存在する、という話を耳にして以来、関心はあったもののテレビゲームから離脱して15年近く経過しているし、テレビゲームは脳細胞を破壊するという固定観念から自由になってもおらず、心のどこかではテレビゲームは脳に致命的なダメージを与えかねない、と信じているので、遠ざけていた。

しかし、そのゲーム、『GONE HOME』の舞台が1990年代のアメリカの片田舎で、扱われている題材がライオットガール・ムーブメントだと知り、さっそくゲームを入手してみた。

ライオットガール運動というものについて、ほとんど知識はなかった。ただ当時の頭の良い人たち、オシャレな人たち、カッコいい人たちの間で流行しているらしい、という浅はかな偏見を抱いていたものだった。

フェミニズムとパンクに影響されて、自分の事は自分でけりをつける、責任をもって行動する、誰にも左右されず自分らしく生活する、という生活運動・文化運動(何か大きな勘違いも含まれているような気がする)だったようだが、具体的に何か、ということは全く知らなかった。

実際にこのゲームを動かしてみると、テレビゲームが苦手な自分でも案外簡単に進めることが出来た。

部屋のあちこちや隠し扉などに配置された手紙を読んでいくだけのゲームだから、行き詰まるということはない。

ゲームの内容は自分が同性愛者であることに気づいた高校生の妹のサムが、姉へあてた手紙を探し出しては読んで、妹の感情教育の過程を姉が理解していく物語になっている。

フォックスサーチライトの映画っぽいと言われればその通りのような気もする。

しかし、どうにも物語の薄っぺらさが気になる。近年のフォックスサーチライトの映画はもっとひねって複雑にこじれているものが多いからだろう。

似た感触の映画は、『リトル・ミス・サンシャイン』とか、『サンシャイン・クリーニング』あたりだろうか。それらの映画の軽さや薄味な印象にこのゲームも近いような気がする。

結局、噂ほどには大したゲームではなかったのだが、一人称視点でゲームが進行することもあり、テレビドラマを見たりするよりは物語の世界に深く没入でき、妹のサムの手紙を読むナレーションの声の過剰にセンチメンタルな発声の効果もあり、クライマックスでの愛する人と永遠のさすらいの旅に出る決意を語るサムの声にはエモーショナルな効果があって、

感激しやすい人ならぽろぽろと泣きながらもう一度ゲームをプレイしようと思ったことだろう。

1990年代のポップ音楽周辺に思い出の多い人なら、にやにやしてしまう細部のこだわりが感じられて、好感を抱いた。

公式サイト(US)

ライオットガール・ムーブメントに触発された手製のファンジンや雑誌等がサムの部屋や秘密の隠し部屋などに数多く置かれていて、プレイヤーを1990年代の時空にタイムスリップさせようとする。

フルブライト・カンパニーのスタッフたち。会社と言っても、自分の趣味の延長を仕事にしてしまった人々が集まって仲間になっただけで、これが商売として成立してしまったことにはうらやましさがある。

フルブライト・カンパニーのスタッフたち。会社と言っても、自分の趣味の延長を仕事にしてしまった人々が集まって仲間になっただけで、これが商売として成立してしまったことにはうらやましさがある。

一見して、ゲームおたくというよりは、音楽おたく寄りの雰囲気の人々のように映る。

- Gone Home (Mac/PC CD) (輸入版)/作者不明

![]()

- ¥価格不明

- Amazon.co.jp

- Riot Grrrl [7 inch Analog]/Keel Her

![]()

- ¥1,664

- Amazon.co.jp

★ 『ライフ・アフター・ベス』

2014年。アメリカ。"Life After beth".

ジェフ・バエナ監督・脚本。

デイン・デハーン、オーブリー・プラザ主演のゾンビ・コメディ。

若き日のレオナルド・ディカプリオの再来と言われるデイン・デハーン、確かに『ギルバート・グレイプ』や『バスケットボール・ダイアリーズ』の頃の、若いのにすごい演技派俳優が出現したと感動した時期のディカプーにイメージが重なる部分がある。あるいは、伝記ドラマで本人役を演じたジェームズ・ディーン、『理由なき反抗』の頃の上手いのか下手なのかさっぱりわからないが観客を虜にして目が離せなくなる感じにも近い。

デハーン君の相手役は『私にもできる!イケてる女の10(以上)のこと』でその筋金入りの役者根性を見せつけたオーブリー・プラザ、

しかもチョイ役で『ピッチ・パーフェクト』のアナ・ケンドリックが出演する、

若手演技派俳優3名出演のこのドラマはすごいことになっているに違いない。

しかし、監督はいまだに面白かったのかつまらなかったのか判断停止したままの哲学コメディ、『ハッカビーズ』のジェフ・バエナというのが気がかりだった。

喜劇なのか悲劇なのか社会風刺悲喜劇なのかあいまいなままに物語が進んでいくのは『ハッカビーズ』と共通している。

デハーン君は恋人のオーブリー・プラザが毒蛇にかまれて死んで失意のどん底にある。絶望して、彼女が生き返るのなら何をしたっていいと『ペットセメタリー』みたいな気分でいると彼女の自宅に生き返ったオーブリーがいるのを発見する。『猿の手』という怪奇小説を連想させる始まり方で、代償の大きさを考えると、この後に起こるデハーン君への災難を予感させられてわくわくしてきた。

IMDb

公式サイト(日本)

当初は徐々にゾンビ化していく恋人のオーブリーをどう扱っていいのか悩み苦しむデハーン君だったが、途中で町全体がゾンビ化し始めて、前半の繊細な悩みは次第にどうでも良くなってきた。

『ゾンビランド』からファンタジーとハッピーエンドの要素を抜き去ったような苦い味のゾンビコメディだったが、絶望の物語をユーモアを交えて描く点はジョージ・A・ロメロのゾンビ映画の定義に近いのかもしれない。

デハーン君が言葉に詰まる場面が多く、早口過ぎて、英語圏以外の人間には会話の妙を楽しむまではいかない所もあった。これは『ハッカビーズ』も同じだったので仕方がない。

ゾンビ化した人間はスムース・ジャズを好むという皮肉な設定はおかしかった。心が弱っていた時にスムース・ジャズ(パット・メセニーも含む)ばかりを聴いていたことを想い出した。

この映画で発見した期待の新人、マシュー・グレイ・ギュブラー、気が弱いくせに強がっている兄貴役で印象に残る。スティーヴ・ブシェミとジム・キャリーの若い頃を足したような顔だった。